卡那卡那富軼事

族群名稱

耆老與文獻記載皆指出, “Kanakanavu”是卡那卡那富族人的自稱,意涵為住在Kanakanavu一地的人。

Kanakanavu在以往的文獻中還出現 “Kanakanabu” 的記音。就漢語族稱而言,在過去的文獻中,Kanakanavu有許多不同的漢語族稱(請見表1),現在族人多自稱為「卡那卡那富族」。主要部落位於高雄縣那瑪夏鄉(原名三民鄉)的達卡努瓦村和瑪雅村兩行政村內(那瑪夏鄉在高雄縣內的地理位置圖請見圖1),人口約五百餘人,共有十六個家族(見表2)。

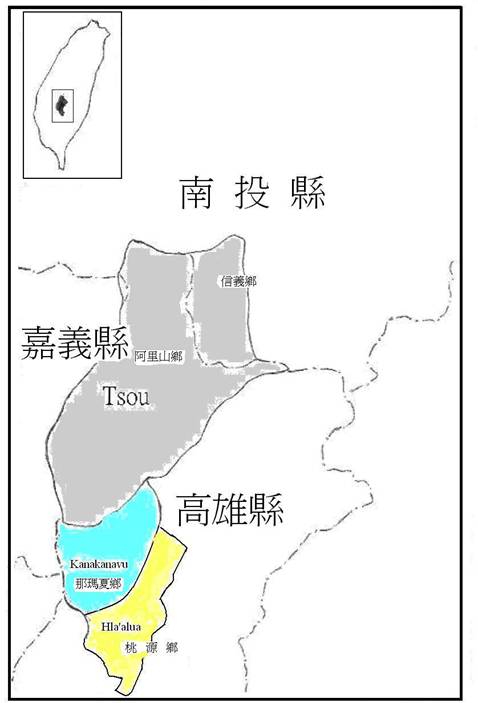

就目前人類學與官方的族群分類而言,傳統領域和部落位於現今高雄縣境內的卡那卡那富族和Hla’alua ,以及傳統領域和部落位於現今嘉義縣阿里山鄉,以及南投縣信義鄉的阿里山鄒族,一起被分類為「鄒族」(Tsou)(舊稱「曹族」) ,歸屬於現有的十四個臺灣原住民族中的一族。其傳統領域分佈圖請見(圖2)。

| |

表1. 文獻中出現過的Kanakanavu譯名表( 連結區) |

|

| |

圖1. 「那瑪夏鄉」在高雄縣內的地理位置圖(那瑪夏鄉公所2009) |

|

| |

|

|

| |

表2. Kanakanavu家族之家名/姓與漢姓及家戶主要分佈地對照表 (連結區) |

|

| |

圖2. 卡那卡那富族、沙阿魯阿族、阿里山鄒族傳統領域分佈圖 |

|

| |

|

|

族群分類問題

戰後的臺灣原住民研究學者,在意識到對於Kanakanavu、Hla’alua及阿里山Tsou的族群分類問題上的歧見似乎難以立即達成定論時,採取先將「鄒族」的族群定位與分類問題的爭議擱下,權宜式地採用「鄒族」由Kanakanavu、Hla’alua及阿里山Tsou三群所共同組成的分類法,此一分類法也被官方行政資料一直沿用至今,尤其歷年來各種人口調查統計資料與戶籍登記都是如此。

總之,儘管過去從日治到民國時期的統治當局與研究者不斷地努力嘗試建構能夠將所有「蕃人」含括在內的分類族群分類體系,但是由於他們大多是採用以語言、物質文化、社會組織與風俗習慣等文化特質為分類標準,將Kanakanavu、Hla’alua及Tsou客體化,當成可以客觀分類的對象,而未能顧及這三群人的主觀認知與感受,因此使得「鄒族」的族群分類與定位成為一項難題。

獨特觀點

儘管目前學術分類與原住民行政上將Kanakanavu、Hla’alua、以及阿里山Tsou都統稱為「鄒族」,然而,長久以來對於研究者與「鄒族」人而言,「鄒族」族群分類與定位卻是一個難題。

因為,雖然以往部分研究者依照這三群人的物質文化與風俗習慣相似之處而將他們視為同一族,但由於過去彼此間存有長期敵對關係,再者,南北鄒之間語言不但不通,而且社會組織、信仰、與價值觀等各方面也有顯著差異,故這三群人之間事實上原本並沒有全「鄒族」一體的認同感。

因此,對於Kanakanavu、Hla’alua、以及阿里山Tsou的族人而言,「鄒族」或「曹族」這些名稱,過去主要是用於國家權力所介入的場域(例如,教育單位與戶政單位)或者面對異族時,所用來作為自稱的一個陌生的族群名稱。

平時以各自母語/族語發音時,Kanakanavu、Hla’alua、以及Tsou才是自己最熟悉的族群稱名,也是自我最清楚的認同對象。

|