卡那卡那富軼事

口傳歷史

Kanakanavu的口傳歷史相當豐富,常見的有族人的遷移史、祭儀的由來史(如,Kanakanavu特有的祭儀—河祭kaisisi cakulan)、與鄰近族群互動史、以及英雄人物史等。

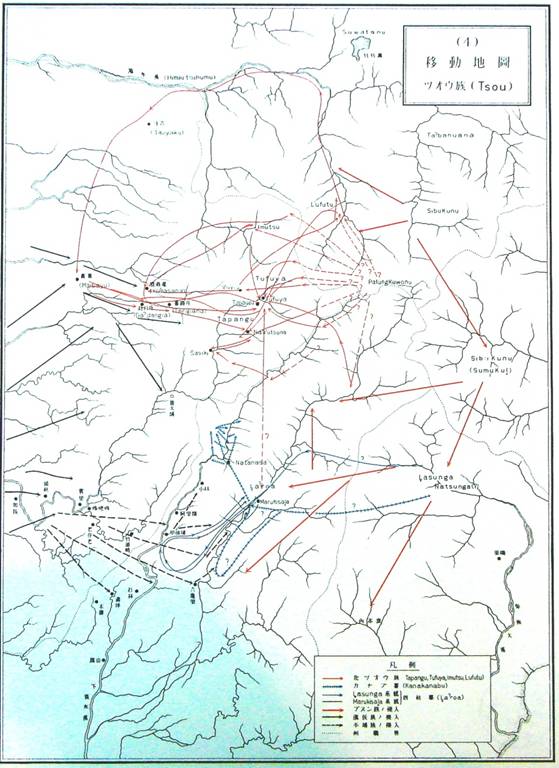

首先是族人的遷移史。在日治時期的文獻中,Kanakanavu是從東邊稱為Nacunga的地方向西輾轉遷移而來(小島由道。在Kanakanavu的口傳族史中,關於其祖先的原居地在何處有幾種不同的說法,按照其地理位置可大致分成「東來說」和「西來說」兩大類(請參見圖3):

第一大類是「東來說」,有關此說的傳說有多種版本,不過其內容大同小異,現舉一例:Kanakanavu與Hla’alua昔日同住在Nacunga,後來遭遇了大洪水侵襲,前者逃往Tanungintsu,後者逃往Nausulana(籐包山,在今三民鄉境東南方)。洪水退後,Kanakanavu再下山至Natanasa(請參見圖4)

| |

圖3. 卡那卡那富族人傳統領域與遷移圖 |

|

| |

繪圖者:孔効平、林慧萍 出 處:柯明德主編 |

|

| |

圖4. 日本學者移川子之藏等於1935年所繪製之鄒族遷移地圖 |

|

| |

出處:移川子之藏等 出處:移川子之藏等

|

|

第二大類則為「西來說」:根據卡那卡那富族耆老指出,有一種說法是卡那卡那富族的祖先原本住在嘉南平原。後來因平原上的野獸被獵得越來越少,為了追捕野獸之故,就漸漸地往山區遷移,最後來到楠梓仙溪上游一帶建立聚落。在遷移的路途上,大約走到台南縣楠西鄉一帶時,有一群人與卡那卡那富族的祖先分手而往旗山的方向走去,這群人就是今日的Hla’alua的祖先。另一種說法則是卡那卡那富族的祖先原本住在台南附近,與同住平原的其它族群和諧相處,後來受荷蘭人逼迫才遷往山區。

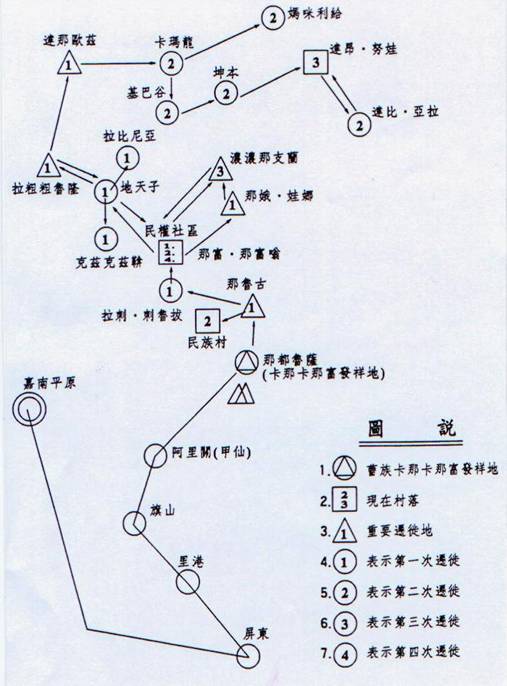

耆老余瑞明訪談多位Kanakanavu耆老之後,寫下了一份相當詳盡的Kanakanavu遷移史與族群互動史,文中詳述卡那卡那富族祖先的遷移過程(請見圖5),以及和鄰近族群對立與通婚等互動的經歷:

約四百年前明朝時期,Kanakanavu之祖先,原居於嘉南平原耕作、狩獵、捕魚,過著安和樂利無憂無慮的生活。大陸漢民在沿海捕魚隨之渡海入境臺灣開墾,以及遠自歐陸之西班牙、荷蘭人相繼進入,尤其明末鄭成功率眾將士入侵,漢民激增拓疆闢地,把荷蘭人及原住民擠出嘉南平原。漢民在各方面遠較南島語系之原住民文明進步,原住民無法抵抗,生活環境受嚴重威脅,於是全族大遷徙。

遷徙過程,據說先由嘉南平原渡下淡水溪(今高屏溪)往屏東平原伸展,不料屏東平原已為其它族群所占,不得而入,無奈折回渡里港溪朝西北方向移動,直往旗山地帶,隨溯楠梓仙溪涉水北進,到達甲仙埔(今甲仙)之阿里關(今關山)時,有部分族人滯留此地耕作定居,惟大部分族人仍繼續北上,到達五里埔(現今小林平台)即歇息片刻,利用此段時刻在路上堆置數把茅草供族人跺腳,跺出腳上的泥巴及身上的塵土,傳說把所堆積的茅草都跺爛了,所跺出來的泥巴塵土,已堆積一座小山,從這一則故事,顯然當時人口之眾可想而知。據說經數算(點名)約有八百人。

休息了好一陣子,仍繼續北上,到了現今小林村以後開始進入山地,由於沿路是斷崖峭壁,時而下溪涉水,時而攀登峭壁,迂迴曲折不斷,驚險萬分,好不容易到了那都魯薩(藤包山)山腰上(今紅花仔)。到此高地上,率眾的長老們一眺望現今之三民鄉全境,地形四面環山,內面寬廣,山坡平緩,平台眾多,楠梓仙溪從中由東北徐徐向西南方向流穿,且有許多支流匯集,認為是未來墾耕發展的最好環境,於是乎選定那「都魯薩溪」(今誤為老人溪,有待更正)為根基地。選此之主要原因,為此地具有下列優越條件:第一、出入口為斷崖峭壁,地勢險要,敵人不易侵犯;第二、地形低窪台地面北,土壤肥沃,溫度、濕度均適於栽種小米、玉米、地瓜、芋頭、南瓜、豆類等農作物;第三、兩面有山,隨那都魯薩溪緩緩而下,中間低窪形成狹窄型,野生動物如水鹿、山羊、山羌、山豬等,一旦進入覓食喝水,就不容易回頭,居民就可以原始傳統方式圍捕;第四、有南北兩溪終年不斷的流入,水源充沛,有豐富的魚蝦綠藻水生資源可供食用。

| |

圖5. 卡那卡那富族祖先的遷移過程 |

|

|